Содержание

В нашем веке современных технологий никто не удивится современным способам исследования окружающей природы, но несколько столетий назад понятие «микромир» было за гранью понимания. Благодаря открытию Левенгука у цивилизации сегодня есть возможность «заглянуть в душу» одним из самых многочисленных представителей мини-фауны — бактериям и оценить особенности строения бактериальной клетки под микроскопом.

Понятие о бактерии

Это полноценный обитатель окружающей среды, имеющий характерное строение: одна клетка размером в несколько микрометров — вот и весь «организм». Подробным изучением их свойств занимается специальная наука — микробиология, в которой первым и основным этапом изучения свойств бактерий (он же «золотой стандарт») является микроскопический метод. Первоначально, изучая структуру этих микроорганизмов, обнаружили разнообразие форм. Схема деления бактериальных клеток по форме, по последним данным, выглядит следующим образом.

Кокки — «шарики», которые по расположению можно разделить на группы:

- микрококки — клетки разбросаны в гордом одиночестве;

- диплококки — шарики объединены по два (могут быть в виде таблетки или кофейных зёрен);

- стрептококки — круглые или овальные клетки, расположенные цепочкой;

- cарцины — 8 и более кокков сближены в «пакет»;

- стафиллококки — шарики образуют «виноградные грозди» .

Палочки — микроорганизмы могут иметь прямую или изогнутую форму, закруглённые, острые или «обрубленные» концы.

Извитые клетки:

- спириллы — бактерии в виде штопора;

- спирохеты — спиралевидные бактерии.

Несмотря на то что бактерии одноклеточные, устроены они для такого простого организма довольно интересно. Как и человек, они имеют наружные покровы (оболочки) и определённое строение. Итак, что же микроскоп позволяет рассмотреть?

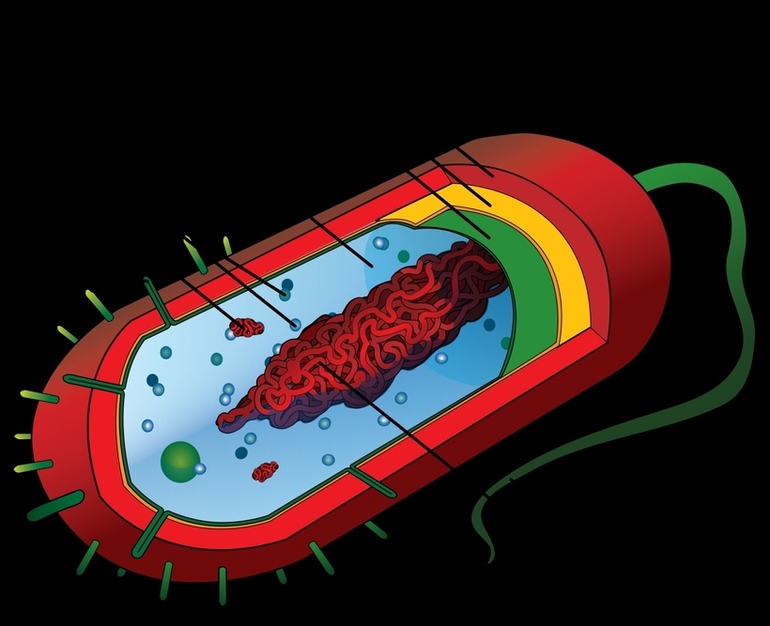

Наружный покров

Человеческая кожа по сравнению с оболочками бактерий обладает минимальной степенью защиты, так как у последних поверхность состоит из двух, а у некоторых представителей класса из трёх слоёв. Снаружи внутрь они идут в следующем порядке: капсула (если имеется), клеточная стенка и клеточная мембрана.

Капсула — это дополнительный способ защиты от воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды. Она состоит в большей степени из воды, небольшого количества углеводов и их производных. В обычный микроскоп этот слой нельзя увидеть, но эту проблему решает электронная микроскопия. При таком методе исследования хорошо визуализируется гладкая блестящая плёнка, покрывающая бактериальную клетку. Она есть лишь у некоторых видов бактерий, которые приспособились к выживанию в неподходящих для них условиях, и часто может отсутствовать.

Клеточная стенка при отсутствии капсулы выполняет главную защитную функцию. Её главные компоненты — белково-углеводные комплексы и жирные кислоты, образующие «плетёный забор», благодаря чему оболочка плотная и трудно подвергается разрушающим воздействиям. У группы этих микроорганизмов на клеточной стенке имеется дополнительный липидный компонент, который опасен для человека, так как при разрушении бактерии он высвобождается в кровь и действует как токсин. Клеточная стенка есть у всех бактерий, за исключением отдельной группы — микоплазм. Это внутриклеточные обитатели, и своя оболочка им не нужна.

Последний, самый внутренний слой — это клеточная мембрана, или цитолемма. Эта оболочка двухслойная, состоит из липидов и белков. Её функция — отделение внутреннего содержимого клетки от внешней среды и придание бактериям формы. Это самая тонкая и нежная пластинка, легко подвергающаяся разрушению под внешними воздействиями.

На поверхности некоторых бактериальных клеток имеются приспособления для передвижения — жгутики. Это белковые структуры, совершающие вращательные движения. Их количество у разных видов бактерий отличается (есть одно- и многожгутиковые). Жгутики могут располагаться на одном полюсе, на противоположных или по всей клетке.

Внутри — самое интересное!

Под всеми оболочками скрывается целая система — конвейер по переработке поступающих веществ, передаче информации и выведению продуктов клеточного метаболизма. Все взаимодействия органелл бактерии происходят в специальной среде, обладающей нужными для этого свойствами, — цитоплазме.

Цитоплазматический остов

Цитоплазма (цитозоль) — вязкая гелеобразная масса, заполняющая всё клеточное пространство. На 70−80% состоит из воды, остальную часть занимают стратегически важные для этих прихотливых представителей живого мира вещества: липиды и гликоген, необходимые для получения энергии в условиях голодания. Сама жидкость без включений и внутриклеточных структур называется гиалоплазмой, такое название часто можно увидеть в качестве подписи к рисунку бактерии.

Этот гель постоянно перемещается по клетке, перенося вещества от одних органелл к другим, так происходит «общение» между внутриклеточными органеллами.

Внутренние «органы»

Главный органоид бактериальной клетки, отвечающий за её деление и передачу наследственной информации, — нуклеоид, или ядро. В отличие от грибной клетки (эукариотической), нуклеоид не имеет ядерной оболочки, поэтому хромосома находится в свободном состоянии в цитоплазме и занимает примерно пятую часть её объёма. Генетический материал расположен в форме кольца и состоит преимущественно из ДНК, РНК и других белков, хромосом может быть от 1 до 17, у некоторых видов встречается и больше.

Кроме ядра, обработку генетической информации также производят плазмиды. Это тоже молекулы ДНК, но расположены они отдельно от хромосомы и не являются обязательным компонентом бактериальной клетки. Они содержат гены, которые повышают устойчивость и ускоряют их приспособление к неблагоприятным для существования условиям. На картинках они часто расположены возле нуклеоида и описаны как «мелкие геномные включения».

За синтез белка в клетке отвечают рибосомы. Это структуры, состоящие из 2 частей, между которыми происходит сборка молекул ДНК и РНК. Поступающие в них белки проходят несколько превращений, и на выходе образуются готовые цепочки нуклеотидов.

Как у человека, так и у бактерий имеется скелет, только у последних он состоит не из костей, а из особенных белков, составляющих внутреннюю опору для клетки. Одни белки, например, тубулин, отвечают за передвижение цитоплазмы и вместе с ней всех органелл. Другие же (актин, миозин) придают бактериальной клетке некоторую жёсткость, но в то же время пластичность. Этот комплекс белков называется цитоскелет.

Последний компонент внутренней среды бактерий — тельца включений. Это маленькие гранулы, содержащие различные соединения в качестве энергетического запаса (углеводы, жиры, некоторые химические элементы и соединения). Такие тельца позволят бактериальной клетке выжить при попадании в агрессивную среду и продолжить свой род после выхода из «кризисной ситуации».

Полезно знать

Каждый вид бактерий по-своему приспосабливается к изменениям окружающей среды. Кто-то вырабатывает факторы устойчивости и агрессии, у кого-то усиленно работают плазмиды, какие-то группы приобретают новые, нехарактерные доядерным микроорганизмам свойства. Но эти базовые особенности строения бактерий остаются постоянными и позволяют их рассматривать как отдельное царство микромира.

Бактерии играют для человека и положительную (для микрофлоры кишечника, кожи), и отрицательную роль (агрессивные и вызывающие заболевания), поэтому заслуживают внимания учёных и врачей. Владея информацией о строении и возможных изменениях структуры бактерий, люди научились создавать полезные виды и предупреждать распространение патогенных представителей прокариотов, что влияет на развитие медицины и человечества.