Все существующие в природе материалы условно разделяют по способности проводить электричество. Характеристика, описывающая эту возможность, называется электрическим сопротивлением. Проводники — вещества, в кристаллической решётке которых существует большое количество свободных носителей заряда. Благодаря им ток проходит практически без потерь, причём его силой можно управлять.

Общие сведения

Строение веществ в природе различается в зависимости от вида кристаллической решётки. В её состав входят атомы. Межатомные связи образуют молекулы. В свою очередь, атомы состоят из ядра и электронов, формирующих подобие облака. Микроскопическая частица, расположенная в центре, содержит протоны и нейтроны. Их количество зависит от типа материала.

В обычном состоянии, когда нет воздействия посторонних сил, количество протонов соответствует числу электронов, поэтому энергетическое состояние вещества является нейтральным. Электроны вращаются вокруг ядра и удерживаются на орбитали с помощью кулоновских сил. Чтобы они могли покинуть своё положение, следует придать им дополнительную энергию.

В то же время не все элементарные частицы удерживаются связями. Существуют и те, что свободно перемещаются между узлами кристаллической решётки. Такие электроны называются свободными. В нормальном состоянии их движение хаотичное (тепловое), они могут сталкиваться друг с другом или другими частицами тела. При этом запускаются различные механизмы обмена энергией.

Как было установлено, ток — упорядоченное движение носителей заряда. Другими словами, когда к телу прикладывается сила, вызывающая направленное электромагнитное поле, электроны — носители зарядов, начинают перемещаться в одну сторону, передавая тем самым энергию, определяющую силу тока.

В зависимости от числа свободных электронов, материалы разделяются на 3 класса:

- проводники — вещества с большим количеством свободных носителей зарядов;

- диэлектрики — материалы, где существует сильная связь между атомами и частицами;

- полупроводники — занимают промежуточное состояние между первыми двумя классами, характеризуются способностью проводить электрический ток при создании определённых условий.

Фактически разделение происходит по способности проводить электричество. В качестве величины, препятствующей прохождению тока, то есть обратной проводимости, выступает сопротивление. Существует даже радиоэлемент, работающий на этом явлении — резистор.

Суть характеристики

Предположение о существовании величины, уменьшающей силу тока, высказал российский учёный Василий Петров. В своих экспериментах он наблюдал зависимость электротока от сечения используемого в опытах материала. Им было установлено, что если использовать однородный материал, происходит более сильное действие «гальвани-вольтовской жидкости» при увеличении сечения вещества.

В 1826 году Георг Ом эмпирическим путём открыл взаимосвязь между направленным прохождением носителей зарядов и разностью потенциалов, возникающую в точках проводника. В количественном виде свой закон физик записал так: I = U/R. Величиной, связывающей ток с напряжением, как раз и стало сопротивление.

Физика сопротивляемости проводника электрическому току заключается в следующем: свободные электроны при движении сталкиваются с неоднородностями ионной решётки (примесями, дефектами), при этом происходит утрата ими импульса. Энергия, выделяемая при этом, преобразуется в тепло. Это приводит к нагреванию проводника. Иными словами, часть зарядов теряется, а значит, сила тока уменьшается.

Как показали эксперименты, величина проводимости зависит не только от чистоты вещества, но и от его физических размеров. Параметр, определяющий эту взаимосвязь, был назван удельным сопротивлением. Его принято обозначать греческой буквой ρ. По сути, это физическая величина, обратная удельной проводимости: ρ = 1/ σ, то есть является коэффициентом пропорциональности между электрическим полем и плотностью возникающего тока. Значение удельного сопротивления зависит от температуры тела. В проводниках оно возрастает с нагревом, а вот в диэлектриках и полупроводниках наоборот — уменьшается.

Электрическое сопротивление с учётом геометрии материала определяют по формуле: R = (ρ * l) / s, где:

- ρ — удельное сопротивление;

- l — длина материала;

- S — площадь поперечного сечения.

Из формулы видно, что сопротивляемость проводника пропорциональна длине и обратно пропорциональна площади. В качестве единицы измерения используется Ом. Идеальный проводник получить невозможно.

Но существует сверхпроводимость. Она может возникать при отрицательной температуре равной -273° C (абсолютный ноль). В этом случае атомы как бы замораживаются, колебания их прекращаются, движению электронов ничто не препятствует. Сопротивление практически уменьшается до нуля.

Температурный коэффициент

Нагревание проводника приводит к тому, что тепловые колебания кристаллической решётки могут возрастать в несколько раз. Эти возмущения представляют собой волны значения, которых определяются стационарным распределением атомов или молекул. Их амплитуда раскачивания зависит от скорости поступательного движения. Характер колебаний определяется симметрией и видом концентраций примеси. В нормальном состоянии движение атомов может быть представлено как суперпозиция возмущений.

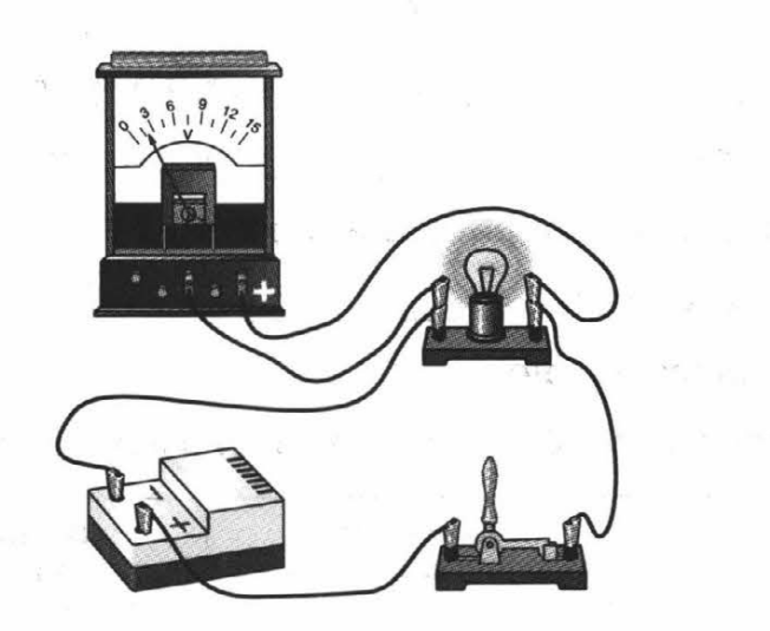

Передаваемая проводнику тепловая энергия приводит к увеличению сопротивляемости кристаллической решётки пропускать через себя свободные электроны. Действительно, это явление можно наблюдать на простом опыте. Если взять лампу накаливания и подключить её последовательно через амперметр, можно зафиксировать интересный эффект. В начальный момент времени ток будет иметь определённую величину, соответствующую яркости светильника. Но через некоторое время свечение возрастёт, сила тока изменится незначительно. Другими словами, изменение температуры влияет на сопротивление вольфрамовой нити.

Учёными была установлено, что зависимость между проводимостью и температурой обратно пропорциональная. С удельным же сопротивлением эта зависимость линейная. Описать её возможно следующими формулами:

- R = R * (1 + at0);

- ρ = ρ * (1 + at0).

Число a называют температурным коэффициентом. Это табличная величина, показывающая зависимость электрического сопротивления от нагревания или охлаждения. Рассчитывают его, как относительное изменение проводимости при росте на один градус по кельвину. Измеряется температурный коэффициент в кельвинах, стоящих в степени минус один (К-1).

Удельную теплопроводность, измеренную при комнатной температуре (200С) и зависимость сопротивления от её изменения, можно представить в таблице:

| Материал | Удельное сопротивление, Ом * мм2 / м | Температурная зависимость, К-1 |

| Железо | 0,01 | 6 |

| Никель | 0,007 | 6,5 |

| Серебро | 0,016 | 4,1 |

| Медь | 0,017 | 4,3 |

| Алюминий | 0,028 | 4,2 |

| Вольфрам | 5,60 * 10-8 | 5 |

Нужно отметить, что температурный коэффициент электрического сопротивления математически может быть определён так: a = (1 / R) * (dR / dT). У большинства проводников в диапазоне от 00Сдо 1000С он практически не изменяется и равен (1 / 273)-1.

Решение задач

Одним из основных параметров электрической цепи является её сопротивление. Зная эту величину, можно правильно подобрать провод, согласовать по уровню сигналы каскадов, определить потери тока и падение напряжения. Задачи на нахождение сопротивления проводника обычно несложные. Но для их решения необходим небольшой опыт и знание простейших формул.

Вот некоторые из типовых заданий, с которыми, возможно, придётся столкнуться на практике:

- Какое сопротивление будет у провода, изготовленного из меди, если его длина составляет 30 метров, а сечение — 1 мм2. Вначале необходимо определить, каков будет диаметр провода в метрах: 1 мм2 = 0,0001 м2. Теперь из таблицы нужно взять значение удельного сопротивления. Для меди оно равно 0,017. Данных достаточно для выполнения расчёта: R = p (L / s) = 0,017 Ом * м * (30 м / 1 * 10-4 м2) = 51 Ом.

- Определить, какой величины нужно поставить резистор в цепь, чтобы обеспечить на нём падение напряжения 30 вольт при проходящем через него токе 10 ампер. Эта задача на одно действие. Для её решения необходимо применить закон Ома: I = U / R. Из этого выражения следует выразить сопротивление и подставить исходные данные в СИ: R = U / I = 30 / 10 = 3 Ом.

- Какова напряжённость поля в алюминиевом проводнике сечением 1,4 мм2 при токе в 1 ампер. Сила электротока, умноженная на напряжение, равняется сопротивлению. Отсюда: U = I*R. С другой стороны, R можно найти через удельный параметр и геометрические размеры проводника. Значит, U = I*p*L/S. Напряжённость можно вычислить по формуле: E = U/L. Соединив 2 выражения в одно, получится, что E = I*p/S = 0,02 В/м.

При определении сопротивления нужно обратить внимание, что несмотря на указанные по условию единицы измерения, в формулы нужно обязательно подставлять значения в СИ. Это важно, тем более что с помощью размерностей можно удостовериться в правильности используемой формулы. Кроме этого, при решении задач придётся пользоваться справочником по электрофизике.